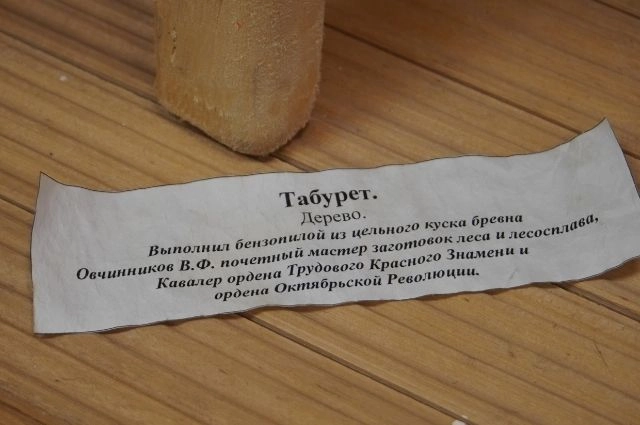

В Музее истории Бисертского муниципального округа есть примечательный экспонат – табурет, который выпилил из цельного куска бревна почётный мастер заготовки леса и лесосплава, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Василий Фомич Овчинников. Впрочем, этот предмет мебели – лишь демонстрация профессиональной удали. Забава, не более. На самом деле специалисты Бисертского опытного леспромхоза занимались куда более серьëзными делами, прославившими предприятие на весь Советский Союз.

На голосование за право художественного воплощения в посёлке Бисерть выносится сюжет «Пионеры лесной промышленности».

Проголосовать за тот или иной сюжет можно, позвонив по телефону +7 (343) 287-87-94. Звонки принимаются каждую среду с 10.00 до 13.00 до 15 апреля (включительно). Кроме того, свой голос можно отдать по адресу электронной почты rada@aifural.ru

Передовой опыт – в массы

В 1957 году в Бисерти путём объединения нескольких лесоучастков образуется леспромхоз, которому предстоит стать не только вторым градообразующим предприятием, подтолкнувшим развитие посёлка, но и – в 1961 году – опытным предприятием Свердловского НИИ лесной промышленности. Серьëзная заявка на победу, которую леспромхоз, безусловно, одержал, что называется, по всем фронтам.

Даже спустя десятилетия специалисты отмечают, что объединение мелких лесоучастков в одно крупное предприятие было правильным решением. И мудрым – возложить на леспромхоз не только лесозаготовку и лесопиление, но и лесовосстановление. Да, создание огромного, мощного, многофункционального предприятия требовало немало сил и затрат, но с этим не считались, понимая, что главное – результат.

И он не заставил себя долго ждать. «Наш леспромхоз не зря был опытным, здесь внедрялись самые передовые технологии, которые потом передавались лесорубам и лесозаготовителям СССР, сюда приезжали на учёбу специалисты лесного хозяйства со всей страны. И не только! Например, доподлинно известно, что в нашем леспромхозе регулярно перенимали опыт работники леса из Чехословакии, для проживания которых даже был построен «чешский домик» в архитектурной стилистике этой страны, – рассказывает заведующая Музеем истории Бисертского муниципального округа Елена Фролова. – Я уже не говорю о масштабах предприятия, территория которого составляла 66,5 тысячи гектаров».

Нет смысла углубляться в особенности передовых технологий по заготовке леса и его обработке, которые могут быть оценены только специалистами. Для понимания значения Бисертского леспромхоза для страны скажем только, что именно здесь испытывалась вся (!) новая техника лесной промышленности – от комплексных линий до всевозможных пил, которые, кстати, можно увидеть в музее. Бонусом для «первопроходцев» было то, что они имели право оставить себе лучшие экземпляры новейших разработок. Что, разумеется, ещё больше повышало производительность труда.

Но самое главное, что в знаменитом на всю страну Бисертском леспромхозе работали настоящие профессионалы своего дела, которые принимали участие во Всесоюзных соревнованиях лесорубов, где уральцам не было равных.

В лесу родилась ёлочка

Предприятие занималось не только заготовкой и обработкой древесины, но и лесоохраной и восстановлением лесов. Санитарные рубки, рубки ухода, осветление – это само собой, но самое главное, что леспромхоз имел свой обширный питомник и первую в СССР теплицу для выращивания хвойных пород деревьев. «Для восстановления собственных лесов выращивалось 3,5-4 миллиона саженцев в год, и 3-4 миллиона саженцев отдавалось области, – рассказывает Елена Фролова. – Представляете масштаб! До восьми миллионов сосёнок и ёлочек выращивал леспромхоз ежегодно».

А в 1976 году было создано Бисертское охотхозяйство, которое изначально находилось в ведении Свердловского областного общества охотников и рыболовов, в позже, как опытное и показательное, было передано в пользование леспромхозу. И уж он-то знал, как распорядиться ресурсами. Благодаря разумному ведению охотхозяйств в местных лесах выросла численность привлекательных для охотников животных, увеличилась продажа путёвок на право охоты. А добыча пушнины возросла в десятки раз. В Бисерти даже проводили пушные аукционы, на которых охотники рубились не столько за прибыль, сколько за восторженные оценки. Кураж и гордость добытчика никакими деньгами не измеришь.

Надо сказать, что охотничьи угодья бисертских лесов и в настоящее время не бедные: лоси, кабаны, косули (они, бывает, заходят даже в посёлок), лисы, зайцы, глухари… А не для охоты, но для души – на Бисертский пруд прилетают цапли и лебеди, нередко обосновываются в водоёме и выдры.

На территории охотхозяйства стояли пихтоваренные установки (для производства пихтового масла), располагался экспериментальный участок по разведению диких уток (в то время они ещё не претендовали на статус синантропных) и участок по разведению маралов. Последний тоже, скорее всего, экспериментальный. Во всяком случае в дикую природу благородных оленей не выпускали. Разве что на время элитной охоты высокопоставленных партийных деятелей. К слову, маралов разводят под Бисертью и сегодня, но уже на частной ферме, в наследство которой досталась вся инфраструктура советского участка.

Как в фильме «Девчата»

Руководство леспромхоза понимало, что главное его богатство даже не леса, а люди. О тружениках предприятия заботились соответственно этому пониманию. Маленький пример. В 1982 году был организован сувенирный цех, в котором выпускались деревянные изделия «под хохлому», и были они ничуть не хуже оригинального знаменитого народного промысла. Сувенирную продукцию брали на реализацию крупнейшие магазины Свердловска, и она приносила какую-никакую копеечку в казну леспромхоза. Однако суть была не в этом, а в обеспечении работой жён, дочерей и сестёр работников предприятия.

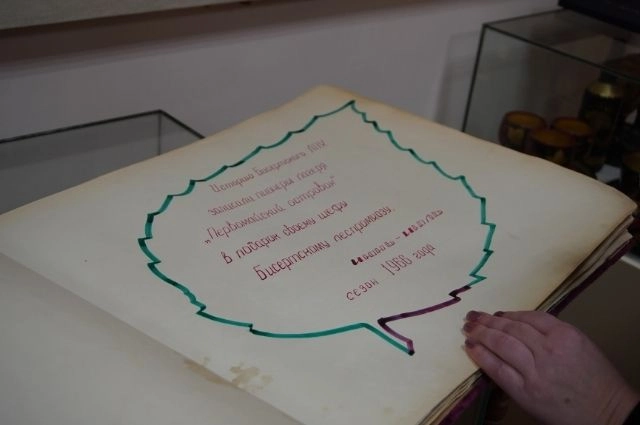

Понятно, что этот «социальный» цех – лишь малая толика социальной ориентированности. Все сотрудники леспромхоза обеспечивались жильём. В том числе разрастались и посёлки отдалённых лесоучастков – Октябрьского и Первомайского, в которых было всё необходимое для жизни, семейной в том числе: амбулатории, магазины, детский сады, школы, клубы. «Чтобы представить эти посёлки, достаточно вспомнить фильм «Девчата». Один в один! – смеётся директор Центра культурно-досуговой, музейной, библиотечной и спортивной деятельности «Искра» Юрий Ушаков. – Для работы в леспромхозе приехало много людей из окрестных деревень. В совхозах тогда заработки были не очень большие, другое дело леспромхоз, где можно было заработать в два-три раза больше. Плюс его работники обеспечивались жильём, да и с продуктами проблем не было благодаря своей свиноферме и подсобному хозяйству. А еще предприятие имело свой пионерский лагерь».

Разрастался благодаря леспромхозу и посёлок Бисерть, где предприятие строило жильё для своих сотрудников. Елена Викторовна рассказывает, что, когда она спрашивает ребятишек, пришедших в музей на экскурсию, знают ли они, что такое леспромхоз, те радостно кивают и показывают в сторону поселкового микрорайона – его в народе так до сих пор и называют «Леспромхоз».

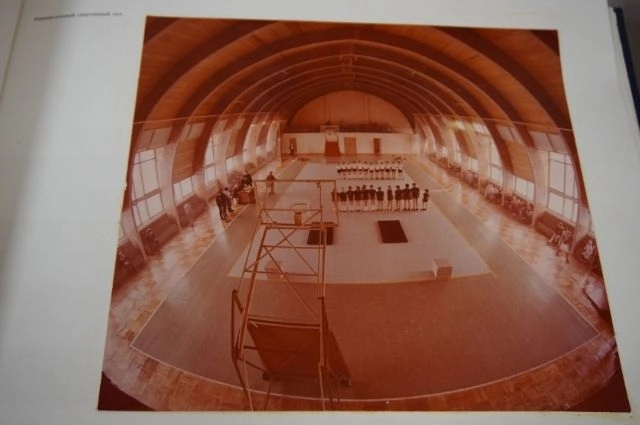

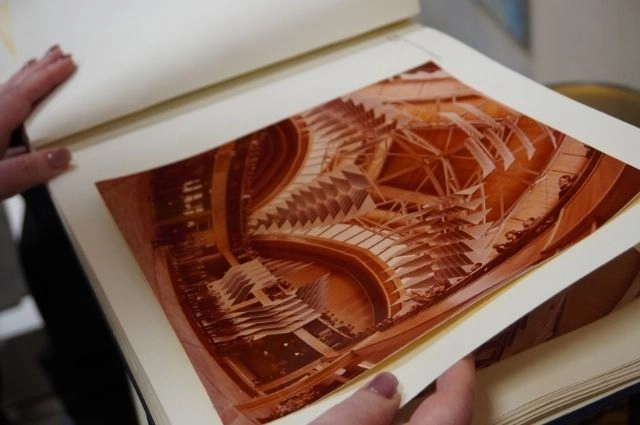

А в 1988 году весь Советский Союз услышал об уникальном объекте Бисерти – культурно-спортивном комплексе, открытие которого освещалось в программе «Время». Это по тем временам была реальная слава! Возведение комплекса, который вполне мог бы и сегодня конкурировать с современными «собратьями», было поистине народной стройкой. Все жители посёлка от мала до велика выходили на помощь строителям на субботники. В результате совместных усилий родилось уникальное для СССР здание под крышей с голубыми сводами и куполом, с замысловатой художественной отделкой из разных пород деревьев. Но, главное, в комплексе были: сауна, бассейн, тренажёрный зал, спортзал, дискотека с баром, зимний сад, амфитеатр… Словом, чего только там не было!

Существует байка. «Перед тем как представить приехавшей комиссии эту «жемчужину», не успели нагреть воду в бассейне, – рассказывает Елена Фролова, – поэтому ребятишек – детей сотрудников – загнали прямо в холодную, и они изображали вселенское счастье. Но, надо отдать должное, никто не пострадал, потому что после «показательного выступления» всех детей основательно прогрели в сауне».

По большому счёту, вселенское счастье сотрудникам леспромхоза и всем жителям Бисерти изображать и не надо было. Комплекс мгновенно стал всеобщим любимым местом отдыха, центром культуры и спорта, центром притяжения. Кроме того, леспромхоз привлекал на работу с местными спортсменами лучших тренеров, а у команд было всё – от своего врача до крутой экипировки. Все затраты на содержание спортсменов брал на себя леспромхоз. И оно того стоило. К примеру, бисертские дзюдоисты и каратисты с завидной регулярностью побеждали на соревнованиях всесоюзного уровня (про них говорили: «На медведях они, что ли, тренируются?»), а на базе КСК проходили соревнования высокого уровня.

Увы, «жемчужина» Бисерти (так называли в посёлке КСК) не выдержала испытаний лихих 90-х. Уникальная постройка была разорена, разобрана, расхищена. Катком прошли эти годы и по мощнейшему в СССР леспромхозу. Но память о его всесоюзной славе жива в Бисерти по сей день.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.