В советское послевоенное время на заводе в Бисерти выпускали сельскохозяйственное прицепное оборудование: косилки, сеялки, бороны, фрезы, рукава высокого давления, запчасти для сельскохозяйственной техники, а также вязальные машины, бывшие весьма популярными среди рукодельниц, отопительные котлы, мебель и другие товары народного потребления… В общем, сугубо гражданскую продукцию. Но в посёлке все знали, что это «маскировка» предприятия, работающего на оборонку. Да, и до Великой Отечественной войны завод был «мирным», но в июне 1941 года перешёл на военные рельсы. Собственно, как вся жизнь в посёлке Бисерть.

На голосование за право художественного воплощения в посёлке Бисерть выносится сюжет «Всё для фронта, всё для Победы!»

Проголосовать за тот или иной сюжет можно, позвонив по телефону +7 (343) 287-87-94. Звонки принимаются каждую среду с 10.00 до 13.00 до 15 апреля (включительно). Кроме того, свой голос можно отдать по адресу электронной почты rada@aifural.ru

Присвоен №520

По воспоминаниям жителей Бисерти, в то воскресное утро 22 июня 1941 года на берегу реки были массовые гуляния – с песнями под гармошку. Идиллию нарушил гонец поселкового совета, который изо всех сил гнал лошадь, чтобы сообщить односельчанам страшную весть: «Германия напала на Советский Союз! Война».

Буквально на следующее утро на фронт отправились первые призывники, и потом бисертцы уходили день за днём… Работников машино-станкоремонтного завода, ушедших на фронт, заменили женщины, подростки, старики, для которых были организованы курсы подготовки по рабочим специальностям. Всем было понятно, что производственный процесс останавливать нельзя и придётся вставать на военные рельсы. В первых числах июля завод был передан в наркомат боеприпасов и переведён в статус закрытого предприятия, которому был присвоен №520. Изготовление продукции специального назначения требовало дополнительных мощностей, поэтому на предприятии развернулось строительство электростанции и нескольких цехов. Можно себе представить, каким боевым был настрой, если всего за полтора месяца были возведены механический и деревообделочный цех, автоматный (для работы автоматических станков), гальванический и компрессорный участки.

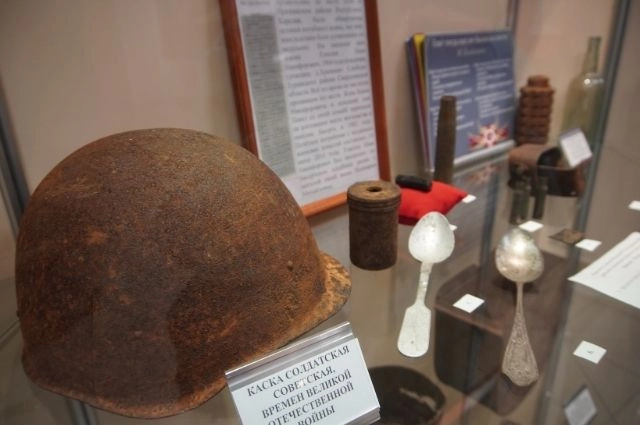

Летом 1941-го в Бисерть начинают прибывать эвакуированные. В том числе в уральский посёлок было доставлено оборудование и сотрудники ленинградского станкостроительного завода имени Свердлова. И люди, и техника моментально включались в работу. «Трудно сказать, сколько всего эвакуированных было размещено в посёлке, – говорит заведующая Музеем истории Бисертского муниципального округа Елена Фролова, – но точно известно, что число сотрудников завода выросло вдвое. В годы войны на предприятии производились капсюльные втулки для артиллерийских снарядов. По некоторым данным, каждый десятый выстрел на Великой Отечественной войне был произведён с помощью втулки, изготовленной на Бисертском заводе. Представляете масштаб производства и трудовой подвиг людей!»

Кстати, оборонным предприятие будет и после войны, вплоть до конца 80-х годов. На нём по-прежнему будут производиться капсюльные втулки, а также корпуса для различных снарядов. Эта часть предприятия так и останется секретной. Но в «гражданских» цехах будут производить мирную продукцию – сельскохозяйственное оборудование, вязальные машины, вёдра, обогреватели, мебель…

Но это будет потом. В годы же Великой Отечественной войны лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» бисертцы, как, впрочем, и весь советский народ, взяли на вооружение. Себя не щадили. Работали без выходных, по двенадцать часов. Это официально, но чаще всего смена длилась гораздо дольше, порой люди – включая подростков – сутками не уходили домой. Станки не останавливались ни на минуту. Кстати, позже, уже будучи взрослыми, дети войны вспоминали, что кроме основного производства они делали на заводе «штиблеты» – на выточенные деревянные колодки набивали брезентовый верх, получалась отличная обувь для работы в цехах. Ну и, конечно, сколачивали деревянные подставки, на которые вставали мальцы, чтобы дотянуться до станка.

Красный флажок – «кормилец»

Заводчане жили по законам военного времени. Опоздания на работу были чреваты судом, который мог приговорить к исправительным работам с удержанием части заработка. А за прогулы было ещё более суровое наказание – вырезание из продуктовых карточек талонов. Но не эти меры были стимулом для работы, а общая цель – освобождение Родины от фашистов и Победа.

Справедливости ради надо сказать, что даже в столь тяжёлое время руководство предприятия разработало систему поощрения рабочих. На станок тех, кто выполнял норму на 100%, ставился красный флажок. Передовикам производства, на чьих рабочих местах флажок алел дольше всех остальных, вручалась премия – талоны на дополнительное питание. Высшей же наградой был набор: пачка табака, кусок мыла, пара нательного белья и пять тысяч рублей в придачу! Известно, что такой премии был удостоен, например, автоматчик Виталий Иванович Максимов, который выдал в течение одной смены 2900 деталей. Кстати, автоматчики, работавшие на мощных станках, получали повышенную норму хлеба, поскольку их труд считался вредным. Дело в том, что изготовление деталей на автоматах происходило с применением нефтяного масла, содержавшего свободную серу – сульфофрезол.

Удивительно, но факт – даже в условиях военного времени, когда главной задачей был бесперебойный выпуск продукции, совершенствовались технологии производства. Скажем, в 1944 году на заводе №520 была пущена новая гидротурбина мощностью 120 кВТ. Заводчане сделали и смонтировали еë своими руками. О том, чтобы уклониться от «непрофильной» работы, речи вообще не шло. И речь не только о гидротурбине, заготовка дров для заводских котлов тоже порой ложилась на плечи рабочих, поскольку периодически на предприятии были перебои в снабжении кузбасским углём.

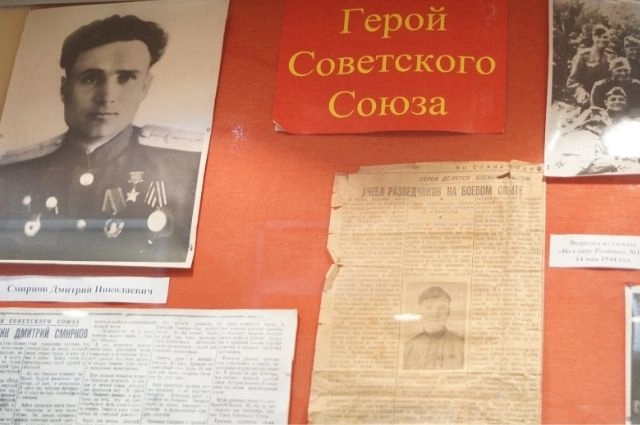

Ориентиром для заводчан были фронтовики. «Всего на службу в годы Великой Отечественной войны было призвано 1052 жителя посёлка, больше половины из них – 547 – не вернулись с полей сражений, – рассказывает Елена Фролова. – Наш земляк, бывший токарь завода Дмитрий Смирнов в 1943 году за форсирование Днепра был удостоен звания Герой Советского Союза. На фронте он был с первого и до последнего дня войны. Причём сначала он служил в воздушно-десантных войсках, а после ранения – в разведке. Уже после войны он нередко приезжал в Бисерть, встречался со школьниками».

Есть в музее истории особенно дорогой для бисертцев экспонат – медальон бойца, который поисковики обнаружили в Карелии. Пролежав в земле десятилетия, он тем не менее сохранил информацию о том, кто сложил там свою голову. «Иван Никифорович Елисеев родился не в Бисерти, а в Слободотуринском районе, – говорит Елена Викторовна. – Но мы всё равно говорим про него «наш». Дело в том, что младший из его четверых детей – сын Павел, который родился уже после того, как отец был призван на фронт, – жил в нашем посёлке. Останки бойца были доставлены в Бисерть и с воинскими почестями перезахоронены на местном кладбище».

Колхозники в едином строю

Немного ретроспективы. Коллективизация в Бисерти, а точнее, в её окрестных сёлах и деревнях, происходила сложно (с другой стороны, а где легко?). Тем не менее в 1928–1929 годах здесь начинают образовываться колхозы. Интересный факт – в 1929 году в Бисерть после окончания Курского землеустроительного техникума приезжает юный Леонид Брежнев. Работа начинающего землемера ждала чёрная: то ещё удовольствие – контактировать с зажиточными крестьянами, не желающими передавать возделанные земли в общественную собственность. В Бисерти будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС прожил всего два года и, покинув посёлок вместе с женой и крошечной дочерью Галиной, потом на протяжении всей своей жизни практически никогда его не упоминал. Вроде как только в одной из книг одной строкой. Истоки затаённой обиды доподлинно неизвестны, но говорят, что причина в некой анонимке, которая была связана то ли с его профессиональной деятельностью, то ли с повышенным вниманием к видному парню местных барышень.

К началу Великой Отечественной войны все страсти вокруг коллективизации, понятно, улеглись. Колхозники – народ сознательный – встали в один строй с заводчанами, работающими на приближение Победы. «Когда формировался Уральский добровольческий танковый корпус, колхозники Бисерти внесли на его вооружение более 200 тысяч рублей и передали армии 1200 центнеров первосортного хлеба, – рассказывает Елена Викторовна. – Кроме того, они катали для армии валенки, вязали шерстяные носки и варежки, заготавливали и сушили картофель, поставляли на фронт лошадей с упряжью, повозки для обозов». Не оставались в стороне от общего святого дела и кустари, которые делали для Советской армии телеги, сани, лыжи, ковали подковы. А специально созданные в посёлке две рыболовецкие бригады отправляли в пользу армии рыбу и рыбную муку.

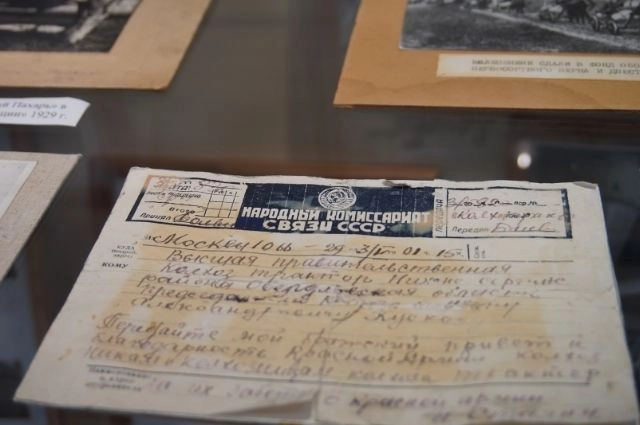

Труд бисертских колхозников был оценён на самом высшем уровне. В музее посёлка хранится подлинная благодарственная телеграмма, присланная в их адрес товарищем Сталиным: «С братским приветом!»