Российская история неразрывно связана с реками – именно вдоль них обычно селились наши дальние предки. Сначала это были просто источники воды и рыбы, потом они стали торговыми путями. А когда человечество начало создавать различные механизмы, стали источником энергии и движущей силы.

Уральские реки тому яркий пример. На многих из них в разные времена появились десятки дамб, перекрывающих стремительный водный поток, чтобы направить его мощь на пользу человеку. Города-заводы, которые принесли Уралу славу промышленного центра державы, начинались с того, что выбиралось место, где удобно было перекрыть реку дамбой. И чтобы при этом недалеко находились залежи железной руды, имелось много леса для топки печей и строительства домов и была возможность вывозить оттуда продукцию будущего предприятия. Со временем завод разрастался в крупный город.

Но были и небольшие села, где крупных заводов не было и не планировалось. Там дамбы ставили для того, чтобы потоки уральских рек крутили мельничные жернова. Немало таких было вдоль Каменского тракта.

От муки до «Маяка» дорога далека

Например, такая мельница долгие годы работала в селе Маминском, на родине предков знаменитого писателя Мамина-Сибиряка. Село так никогда и не получило крупного индустриального объекта ни при царе, ни во времена СССР – здесь добывали золото.

Но когда в советскую эпоху был брошен лозунг «Даёшь электрификацию всей страны!» – на месте старой мельницы появилась гидроэлектростанция. Совсем небольшая, рассчитанная исключительно на обеспечение нужд села. Поскольку из электроприборов в сельских домах тогда были только лампочки, электричества, вырабатываемого маленькой ГЭС, местным жителям вполне хватало. Для деревенских жителей первой половины ХХ века это уже был нешуточный технический прогресс. Со временем их потребности в электричестве росли, а рядом с селом росли опоры ЛЭП, и энергия по ним поступала в село уже совсем из других источников. Маленькая ГЭС стала никому не нужна, оказалась заброшена, постепенно растащена на металл, стройматериалы и сувениры и стояла над рекой мрачным осколком прошлых времен.

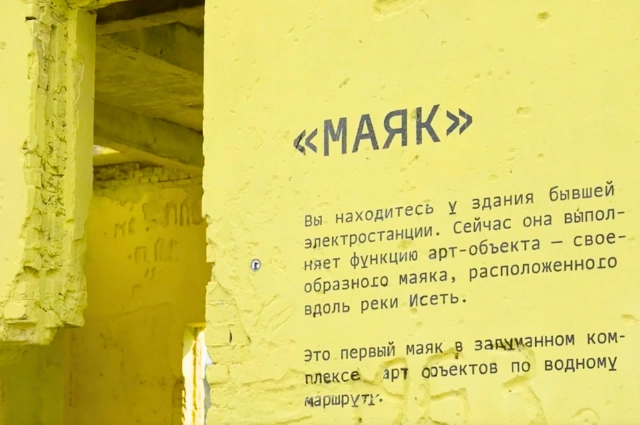

А относительно недавно на нее обратили внимание участники проекта Uralruin, которые вместе с художниками фестиваля «Стенограффия» превратили заброшенное здание в арт-объект «Маяк». Остов ГЭС покрасили в желтый цвет, убрали весь мусор внутри и вокруг. И поставили лавки, сколоченные из деревянных палет. Получилась милая и необычная беседка, где местные жители и проезжие путешественники могут устроить посиделки с чаем или привал на обед. Но были у уральских мельниц и более причудливые трансформации.

Мельница крутится, хитрец трудится

Следующая история произошла в двух деревнях, так же соседствующих с Каменским трактом. Жил да был в селе Черноусово мельник. Естественно, возле реки и рядом со своей мельницей. И был у мельника сторож, который в один прекрасный день обворовал его на солидную сумму и сбежал. Прошло какое-то время, и к мельнику приходит письмо примерно следующего содержания.

«Привет тебе, мельник, от бывшего твоего сторожа Саввы Жирякова. Пишу я тебе из степей казахских. Деньги твои я не пропил-прокутил, а пустил в дело – скотом тут торгую. Ежели ты желаешь, верну деньги тебе. Только ты дочь свою замуж за меня отдай да на приданное не поскупись».

Мельник предложение Саввы принял. На полученное приданное Савва построил уже собственную мельницу – в соседнем селе Колюткино. И занялся семейным бизнесом, а также торговлей мясом. Потом он умер, оставив после себя сына Василия, который продолжил мукомольное дело отца и даже стал его развивать. И тут столкнулся с проблемой. Муки-то он производил в достатке, но мешки для ее хранения приходилось завозить из центральной России, потому что на Урале их не делали. Получалось дорого, и Василий Жиряков в 1889 году открыл первую уральскую мешочную фабрику. Она оказалась куда более выгодным предприятием, чем мельница, – мукомолов на Урале и без Василия хватало, а вот в мешочном бизнесе он стал монополистом. Решив расширять свой бизнес, Василий вернулся в Черноусово, где построил мануфактуру. А колюткинская фабрика стала обычным зернохранилищем. В этом качестве она встретила и революцию, и времена Великой Отечественной, и крах СССР.

Здание и сейчас стоит рядом с рекой. Какое-то время оно было заброшенным и содержало в своих недрах массу следов пребывания маргиналов. Сейчас же окна в здании бывшей фабрики закрыты, новые двери накрепко заперты, а территория вокруг слегка облагорожена. Вероятно, у бывшей мешочной фабрики появился владелец, но старинным фасадом здания с любопытной историей еще можно вполне свободно полюбоваться.

Героические валенки

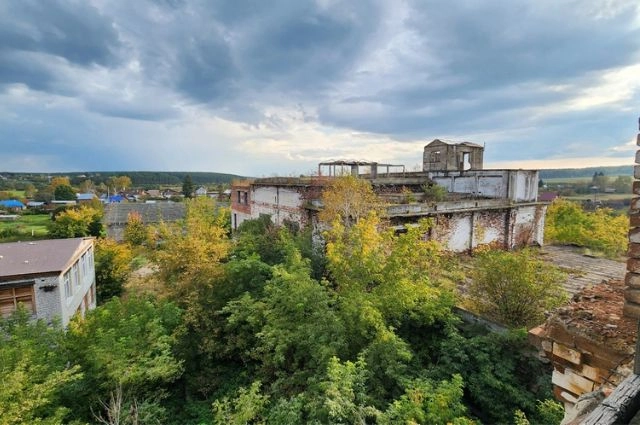

А вот где можно гулять долго и беспрепятственно, так это бывшая фабрика валяной обуви. Расположена она в селе Камышево, также на берегу Исети и неподалеку от Каменского тракта. Массивное четырёхэтажное здание стоит абсолютно пустое, оконные проемы и ворота ничем не закрыты, лестницы между этажами еще крепки, стены не собираются падать на посетителей. Правда, внутри бывшей фабрики почти ничего не осталось. Кроме историй.

Началось все, конечно, с мельницы, которая здесь стояла. В ХIХ веке мельник сжег ее ради страховки, а уцелевшие здания в 1872 году забрал себе Амос Ушаков, делец из Арамиля. Он создал здесь суконно-ткацую фабрику, и дело у него пошло. Производство стало наращиваться, и к 1914 году здесь работали уже пятьсот человек, то есть это было уже серьезное предприятие.

В 1918 году его национализировали, и на время Гражданской войны всё затихло. После победы красных над белыми фабрике присвоили имя уральского революционера Малышева и запустили ее уже в качестве пимокатной – выпускающей валенки. Эта зимняя обувь долго не имела аналогов в суровом климате советских просторов. В валенках зимой ходили и представители номенклатуры – советской элиты, – и рабочие на завод, и дети в школу. А также военные на учениях и заключённые на лесоповале.

Естественно, для разных категорий граждан существовали разные валенки: серые, белые и самые простые – черные. Маленькие – для детей, короткие – для модников, с резиновыми калошами – для охотников.

И все это делалось здесь

Когда началась война, жизнь у рабочих фабрики резко ухудшилась. Отсюда забрали почти весь транспорт и самоходную технику, а также мобилизовали почти всех мужчин. К станкам встали женщины и дети. Они занимались тяжелым трудом, но имели при этом весьма скудный паек. Дело в том, что формально пимокатная фабрика не относилась к оборонной промышленности – не танки же тут делали. Так что не было и усиленного пайка. Но валенки в огромных количествах нужны были именно фронту, и эти нормы выработки надо было выполнять любой ценой. А люди пухли с голода, хлеба им выдавали даже меньше, чем в блокадном Ленинграде. Летом вокруг фабрики почти исчезали любые растения – и лопухи, и крапива. Всё, что можно, шло в пищу.

После войны фабрика процветала и развивалась вплоть до заката эпохи СССР. Валенки не выдержали конкуренции с потоком модных в начале 90-х сапогов-дутышей и другой обуви, хлынувшей из-за границы на отечественные прилавки. Камышевскую пимокатную фабрику постигла та же участь, что и многие предприятия, – всё растащили на металл. Была идея сделать музей, но дальше робких проектов дело не пошло. И теперь в её стенах бродят лишь туристы, алчушие интересных индустриальных объектов и антуражных фотографий.

Больше подробностей, фото- и видеоматериалов об интересных местах родного края можно узнать на сайте «Изумрудное кольцо Урала».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.