Претендуя на земли, на которых впоследствии был построен железоделательный завод и основан посёлок Билимбай, Строгановы писали Ивану Грозному: «земли не пашенные», «звери не битые», «леса не тронутые». Царь землю пожаловал, а именитые промышленники распорядились ею самым наилучшим образом, за что династии и сегодня в Билимбае почёт и уважение.

На голосование за право художественного воплощения в посёлке Билимбай городского округа Первоуральск выносится сюжет «Наследие Строгановых».

Проголосовать за тот или иной сюжет можно, позвонив по телефону +7 (343) 287-87-94. Звонки принимаются каждую среду с 10.00 до 13.00 до 15 апреля (включительно). Кроме того, свой голос можно отдать по адресу электронной почты rada@aifural.ru

Дело пошло в гору

«Билимбаевский пруд – искусственный водоём, созданный вручную для нужд железоделательного завода, строительство которого началось в 1733 году с разрешения Берг-коллегии, – рассказывает заведующая Центром краеведения Централизованной библиотечной системы ГО Первоуральск Надежда Дёмина. – Завод промышленники решили поставить на реке Билимбаихе – притоке Чусовой, возвели плотину, образовался пруд. Вообще, Строгановы тогда были крупнейшими солеварами, разрабатывали солевые месторождения в Пермском крае, где у них была вотчина – майорат, но пример Демидовых, которые ставили завод за заводом, увеличивая своë состояние, их раззадорил. И первый свой железоделательный (с 1760-х годов – чугуноплавильный) завод Строгановы начали строить на этом месте, прежде всего, для нужд своих солеварен».

Однако новое дело пошло в гору, быстро выйдя за скромные рамки удовлетворения потребностей основной предпринимательской деятельности. Для сравнения, если в 1735 году завод выплавил 25,3 тысячи пудов чугуна, то в 1750-м – уже 81,8 тысячи, а железа выковал соответственно 9,2 и 54,5 тысячи пудов. К 60-м годам XVIII века предприятие стало исключительно чугуноплавильным (если, конечно, не считать один оставшийся молот) и активно развивалось, расширялось в этом направлении, увеличивая производство.

В школьном музее посёлка Билимбай можно увидеть подлинные предметы, которые выпускались на Строгановском заводе. В том числе, например, церковную ажурную напольную плиту. «Продукция завода была отличного качества. То, что её сравнивали со знаменитым каслинским литьём, о многом говорит», – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы № 22 Билимбая, руководитель школьного музея Наталия Васильева.

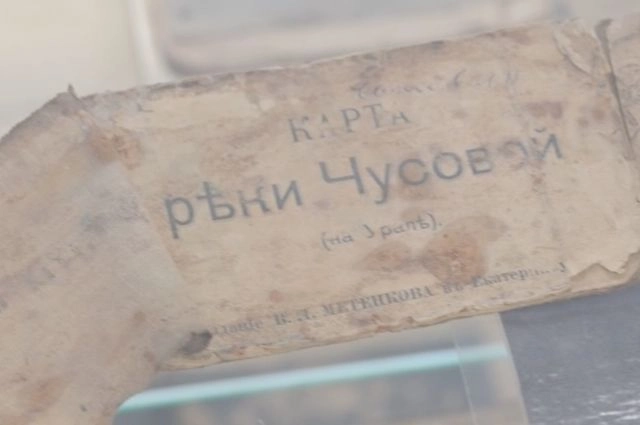

В музейной коллекции немало и других любопытнейших экспонатов. К примеру, уникальная карта начала XIX века реки Чусовой с отмеченными на ней опасными местами, водоворотами, камнями-бойцами. «Это реликвия нашей семьи, которая передавалась из поколения в поколение, – говорит Наталья Васильевна. – Дело в том, что мой прапрадед был лоцманом – сплавлял на барках продукцию железноделательных заводов, изначально эта карта принадлежала ему».

Главное – люди

Понятно, что строительство завода спровоцировало появление поселения. «Строгановы привозили сюда крепостных крестьян из своих имений, – рассказывает Надежда Дёмина. – Население Билимбая росло, посёлок развивался и в конце концов обрёл черты города-завода. Здесь были своя земская больница, школа, даже свой театр, артистами и зрителями которого в том числе были всё те же крепостные. Здание красного кирпича можно увидеть и сегодня. А вообще, в Билимбае со времён Строгановых до наших дней сохранилось немало. Это часть заводского здания, заводоуправление, заводская труба, храм, который был построен уже в XIX веке. Даже лиственницы возле бывшего заводоуправления – ровесницы того времени».

Ещё в 90-х годах прошлого века по побережью Билимбаевского пруда можно было увидеть замлянки – обиталища первых поселенцев, которые, впрочем, очень быстро перебрались в основательные деревянные, а то и каменные дома. «Посёлок был ладный, – рассказывает руководитель литературно-краеведческого клуба Билимбая «Уральские россыпи» Любовь Аверина. – Прямые улочки, мощёные тротуары, опрятно одетые люди и, главное, образованные. Уровень грамотности в то время в Билимбае составлял 52%! Это выше, чем в Екатеринбурге».

Говоря современным языком, социальная ответственность Строгановых была по тем временам беспрецедентная. Для промышленников главным была не прибыль, а люди. И в их благосостояние они усердно вкладывались, в том числе неустанно повышая уровень их образованности.

Едва ли речь шла о голом альтруизме. Мудрые промышленники осознавали, что грамотные и, что называется, социально защищённые мастеровые принесут много больше пользы, чем тёмные, забитые и недовольные жизнью. Поэтому Строгановы «вычисляли» даровитых детей своих крепостных и определяли их на «разное обучение». В том числе в открытое при заводе училище, в котором средства на содержание и поощрение (!) учеников, а также на жалование учителей и других работников выделялись из доходов промышленников.

Толковые же мастеровые отправлялись и в «Школу сельского хозяйства и горнозаводских наук с разными к сим двум предметам принадлежащими ремёслами», которую открыла в Санкт-Петербурге супруга генерала Павла Строганова Софья Владимировна (урождённая Голицына).

Более того, особо перспективные заводчане получали возможность учиться за границей. Яркий пример – крепостной Пётр Шарин, получивший высшее образование в горной академии в Германии и впоследствии ставший – на секундочку! – главным управляющим нераздельного имения Строгановых. Словом, стараниями промышленников (а от их лица – управляющих заводом) в Билимбае сформировалась невиданная доселе «каста» – крепостная интеллигенция.

Лучшие умы

Кроме того, хозяйство Строгановых не страдало от утечки мозгов, напротив, они сюда стекались. Инженеры, педагоги, специалисты лесного хозяйства, медики… Скажем, в земской больнице Билимбая практиковал Леонид Васильевич Лепешинский – будущий непревзойдённый хирург, обладавший, по мнению медицинского сообщества, диагностическим чутьём, тонкой интуицией и клиническим мышлением. К слову, медицинская помощь в Билимбае оказывалась бесплатно.

Кстати, про лесное хозяйство. Для бесперебойной работы завода требовался уголь, углежжение же неминуемо сопровождалось вырубкой лесов. «И Строгановы уделяли особое внимание воспроизводству леса и в целом лесному хозяйству, – рассказывает Наталия Васильева. – Посетив Билимбай, Дмитрий Менделеев, например писал: «В волости Строгановых лесное хозяйство на высоком уровне».

Не просто на высоком. К концу 80-х годов XIX века лесное хозяйство Билимбаевской лесной дачи (лесных угодий, прикреплённых к заводу. – Ред.) было признано образцовым, а тогдашнего хозяина завода Сергея Александровича Строганова на выставке в Нижнем Новгороде наградили Большим серебряным орлом. Было за что. К тому времени при заводе была создана лесная охрана, был отрегулирован отпуск леса на дрова, создана лесная артель, заложен питомник, построена шишкосушилка. А билимбаевские семена ценились не только по всей России, но и за рубежом.

«В годы Великой Отечественной войны заслуженный лесовод РФ Александр Никитин не дал срубить карабельные сосны времён Строгановых, – рассказывает Наталия Васильева. – Надо понимать, чем это было чревато. Но он смог донести до людей, что эти сосны имеют не только материальную, но и духовную ценность».

Кстати

В разные периоды владельцами чугуноплавильного завода в Билимбае завода были: президент Российской академии художеств, директор Императорской Публичной библиотеки Александр Сергеевич Строганов, государственный и военный деятель Павел Александрович Строганов, одна из образованнейших женщин своего времени Софья Владимировна Строганова, председатель Московского общества истории, основатель Строгановского художественного училища Сергей Григорьевич Строганов, капитан 1-го ранга, уездный предводитель дворянства Сергей Александрович Строганов.