В XIX и начале XX века отношение родителей к детям особой сентиментальностью не отличалось. В 1917 году произошла Революция детства. Этому процессу, затерявшемуся в пучине главного масштабного события, посвящена одноименная выставка, которая открылась в музее «Литературная жизнь Урала XIX века».

Как сидоровых коз

Сундук вместо кровати, рогожа, набитая соломой вместо матраса, большая семья в небольшой избе с земляным полом, покрытым все той же соломой, тут же, порой, свиньи с приплодом, телята… Бытовые условия жизни крестьянских детей дореволюционной России были, мягко говоря, далеки от совершенства. Условия воспитания тоже. Да, в крестьянских семьях телесные наказания были не в чести, до 7 лет ребятишек вообще не лупили – не из чадолюбия, просто считалось, что в нежном возрасте дети настолько глупы, что учить их уму-разуму бессмысленно. Однако для домашней работы они вполне годились. С 4-5 лет дети уже были няньками для младших братьев и сестер. В шесть лет девочки уже ловко управлялись с прялкой с выводком домашней птицы, а к 10 годам выполняли большую часть бабьей работы. Мальчишки же трудились наравне с мужиками. Если, конечно, доживали до трудоспособного возраста.

В крестьянских семьях, порой, не соблюдались элементарные правила гигиены. «Как, например, докармливали и успокаивали младенцев? Совали им жовку – в платочек заворачивали нажеванный хлеб, часто с луком, - рассказывает заведующая Музеем гигиены Городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Татьяна КАРТАВЕНКО. – Причем, нажевать хлеб мог, кто угодно. А с гигиеной полости рта тогда было все плохо. Или другой вариант. Из высушенного вымени коровы или козы делали рожок и заливали туда молоко. Антисанитария и болезни уносили жизни детей, они умирали от поносов сплошь и рядом. В Пермской губернии (к которой в то время относилась территория нашей области), скажем, до трех лет доживало всего 10% детей. Впрочем, к утратам тогда относились философски: «Бог дал – Бог взял».

В крестьянских семьях, порой, не соблюдались элементарные правила гигиены. «Как, например, докармливали и успокаивали младенцев? Совали им жовку – в платочек заворачивали нажеванный хлеб, часто с луком, - рассказывает заведующая Музеем гигиены Городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Татьяна КАРТАВЕНКО. – Причем, нажевать хлеб мог, кто угодно. А с гигиеной полости рта тогда было все плохо. Или другой вариант. Из высушенного вымени коровы или козы делали рожок и заливали туда молоко. Антисанитария и болезни уносили жизни детей, они умирали от поносов сплошь и рядом. В Пермской губернии (к которой в то время относилась территория нашей области), скажем, до трех лет доживало всего 10% детей. Впрочем, к утратам тогда относились философски: «Бог дал – Бог взял».

На самом деле этим самым душам урон наносило одиночество и дефицит родительской ласки. «К маменьке и папеньке детей выводили редко и ненадолго, так «ручку поцеловать», - рассказывает Татьяна Картавенко. – Большую часть времени они проводили в обществе нянек, учителей и гувернанток. Вы заметили, у Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворений, посвященные нянюшке? А маме – ни одного».

К слову, дворянских детей, в отличие от крестьянских, лупили за малейшую провинность, как сидоровых коз. «Драли меня за каждые пустяки, чуть не каждый день», - вспоминал о своем детстве, например, Иван Тургенев.

Справедливости ради надо сказать, что исключения, конечно же, были. Одно из них – интеллигентная до мозга костей семья Ульяновых, исповедующая культ детства. Не удивительно, что, выросший в холе и неге вождь революции, инициировал и революцию детства.

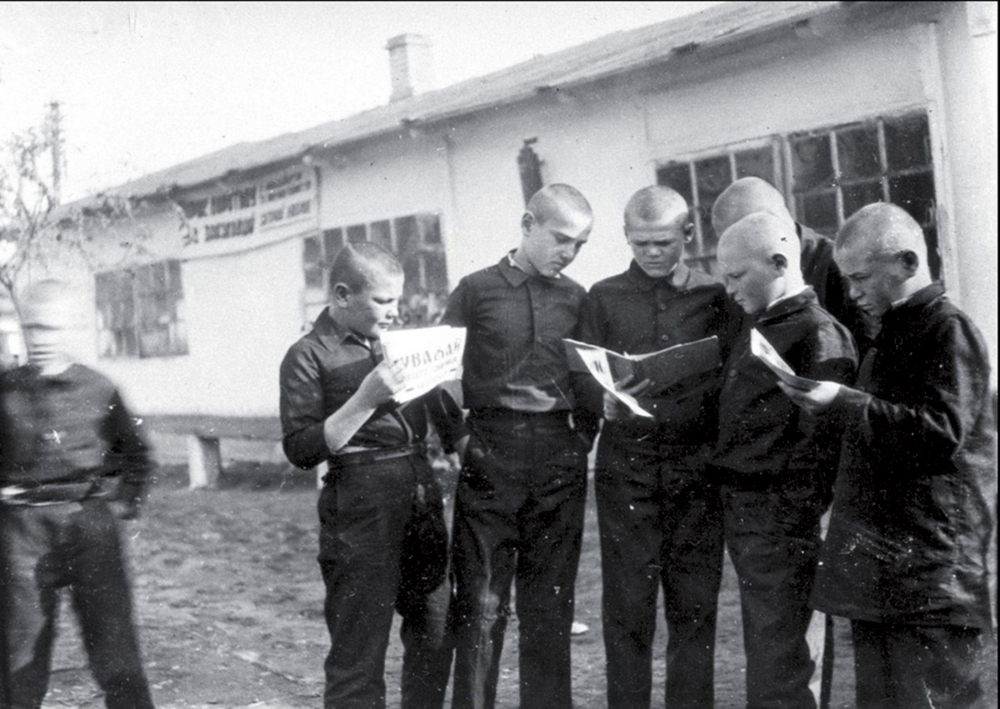

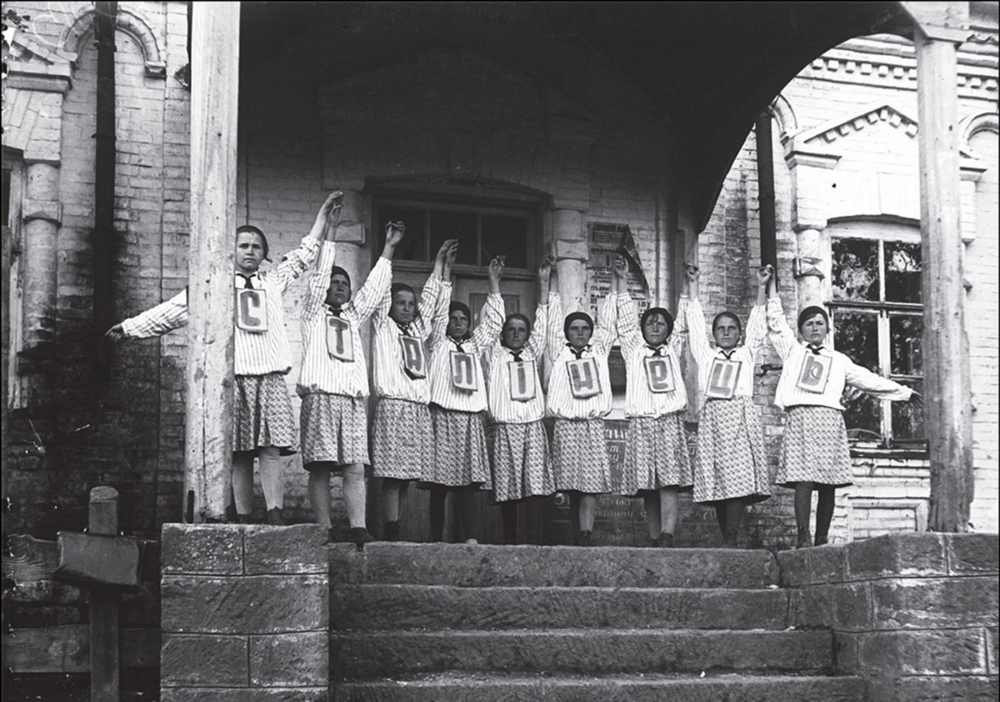

Свобода движения

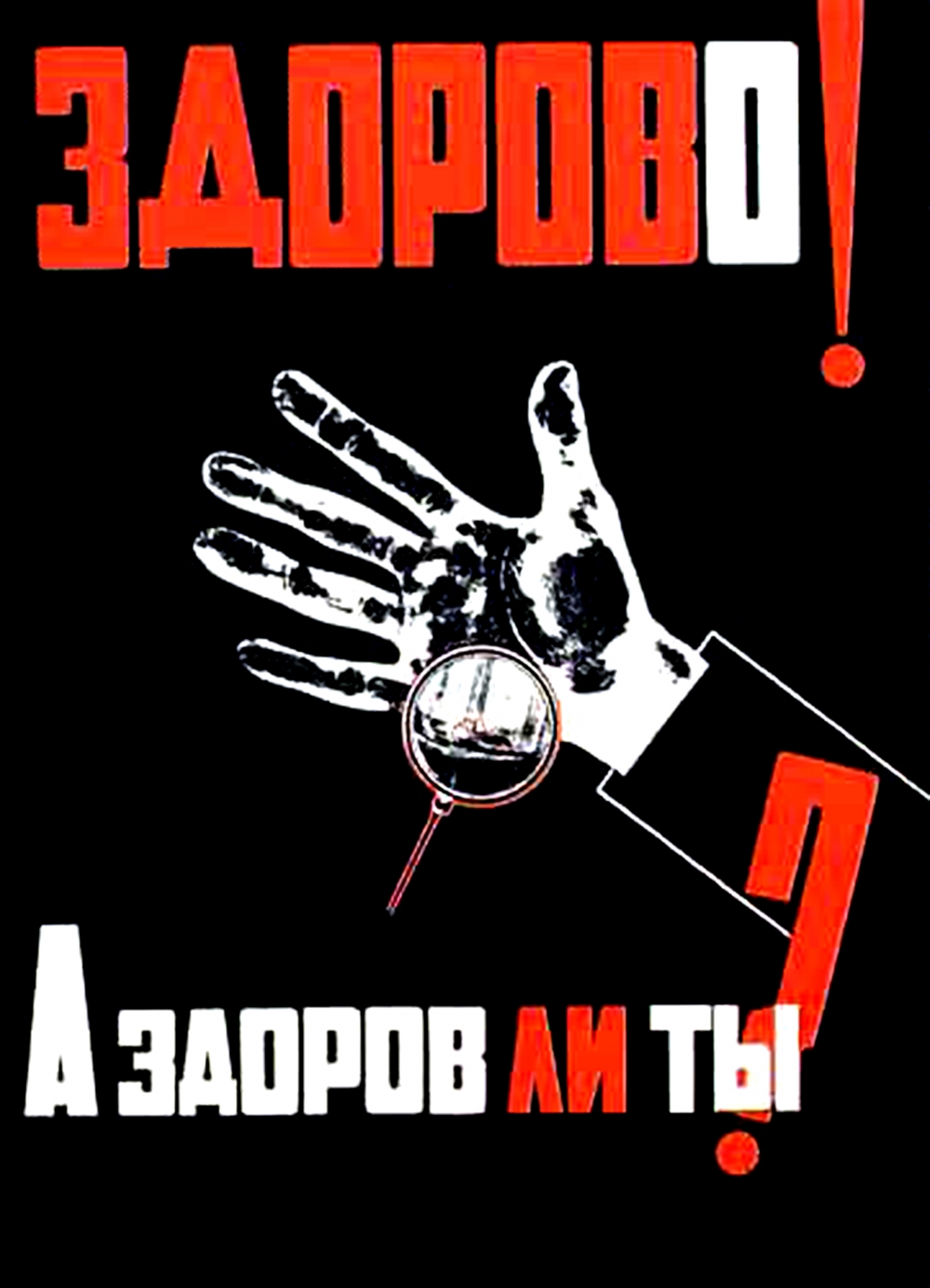

Началось все, как часто бывает с перегиба. Нового человека новая власть на первых порах решила воспитываться сама. «Забота о детях будет снята с родителей, а общество обеспечит ребенку все необходимое для того, чтобы он мог полно и всесторонне развиваться», - декларировала Крупская. Погорячилась. «Общество» быстро поняло, что с такой обузой не справится. Дай Бог, с огромным количеством сирот и беспризорников разобраться. Потому детей «вернули в семью». Но их воспитание власть взяла под контроль. Телесные наказания «отменили», а за эпидемиологическое благополучие, напротив, крепко взялись. Власть советов кардинально реорганизовала систему здравоохранения, и вступила на путь борьбы с заболеваемостью, смертностью и антисанитарией.

«В годы советской власти велась активная борьба за грудное вскармливание, - рассказывает Татьяна Картавенко. – Был популярен лозунг: «Ребята – не телята, кормите их своим молоком!». В 1920 году началось производство резиновых сосок, которые надевались на стерильные бутылочки. И рожки из вымени были забыты. Сначала соски продавались по 5 копеек за штуку – это было очень дорого, поэтому позже их стали бесплатно раздавать матерям». В пропаганде сосок принял участие Владимир Маяковский: «Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет!». Надо сказать, что поэт активно включился вообще в профилактическую работу. «Видел я с водою баки, бак с водой грязней собаки. Кран поломан, сбита крышка, в баке мух с полсотни с лишком. На зловредность невзирая, влита в бак вода сырая», - тоже его.

«Несмотря на трудности после-революционного периода, развитие медицинских институций и санитарного просвещения позволили к 1925 году сократить детскую смертность почти в два раза по сравнению с 1913 годом. С 280 смертей на 1000 родившихся до 129», - рассказывает Татьяна Картавенко.

Это ли не показательный итог революции? Революции детства.

«Порнография от живописи». Художник Вася Ложкин о своих картинах и критике

«Порнография от живописи». Художник Вася Ложкин о своих картинах и критике  Екатеринбург через 100+. Чего не хватает столице Урала до уровня мегаполиса

Екатеринбург через 100+. Чего не хватает столице Урала до уровня мегаполиса  В Екатеринбург с эксклюзивом едет Вася Ложкин

В Екатеринбург с эксклюзивом едет Вася Ложкин  ЭКСПО-2025. На Средний Урал нагрянут комиссары

ЭКСПО-2025. На Средний Урал нагрянут комиссары  Борьба за ЭКСПО-2025. Екатеринбургу открылось окно в Париж

Борьба за ЭКСПО-2025. Екатеринбургу открылось окно в Париж