Название реки Сосьва происходит от коми-пермяцких слов: «сос» – рукав и «ва» – река, вода. Рукавная река то есть. Вот и историю одноимённого посёлка можно сравнить с этой особенностью – несмотря на то, что она порой течёт по отдельному руслу, рано или поздно всё равно возвращается к истокам, к реке, дающей посёлку со дня его основания и по сей день энергию жизни.

На голосование за право художественного воплощения в посёлке городского типа Сосьва выносится сюжет «Река, дающая жизнь».

Проголосовать за тот или иной сюжет можно, позвонив по телефону +7 (343) 287-87-94. Звонки принимаются каждую среду с 10.00 до 13.00 до 15 апреля (включительно). Кроме того, свой голос можно отдать по адресу электронной почты rada@aifural.ru

Транспортная артерия

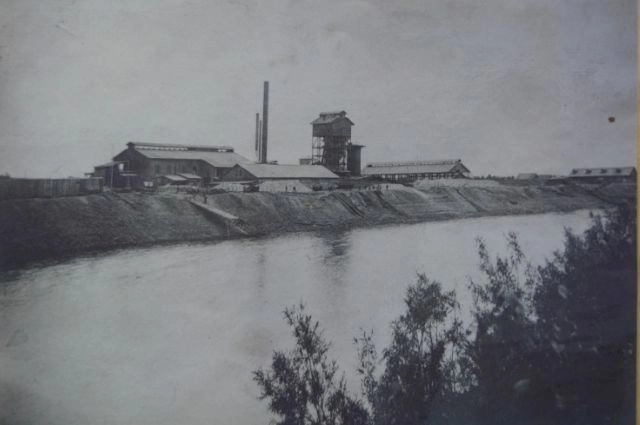

Использование энергии воды – одна из ключевых особенностей горнозаводского Урала, которой в конце XIX века не преминул воспользоваться потомственный дворянин, промышленник Христиан Яковлевич фон Таль. В 1880 году он начал строительство чугунолитейного завода на берегу реки Олты, на месте впадения её в Сосьву. И если создание большинства предприятий начиналось с возведения плотины, здесь обошлось без этого гидротехнического сооружения – для функционирования завода (образчика малой металлургии) вполне было достаточно энергии «естественной» воды.

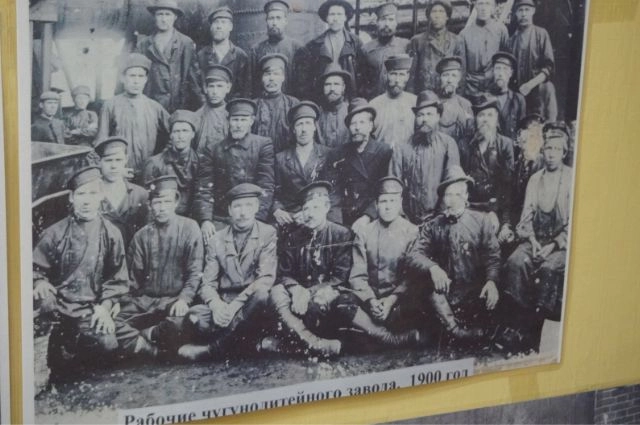

«Возникновение нашего посёлка самым непосредственным образом связано со строительством завода, – рассказывает советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями школы №4 посёлка Сосьва Оксана Рычкова. – Первые поселенцы и рабочие Сосьвинского завода – мастеровые из Нижнего Тагила и с Николо-Тавдинского завода – сначала жили в бараках, а потом уже в своих домах, для строительства которых им бесплатно выделялись земля и лес».

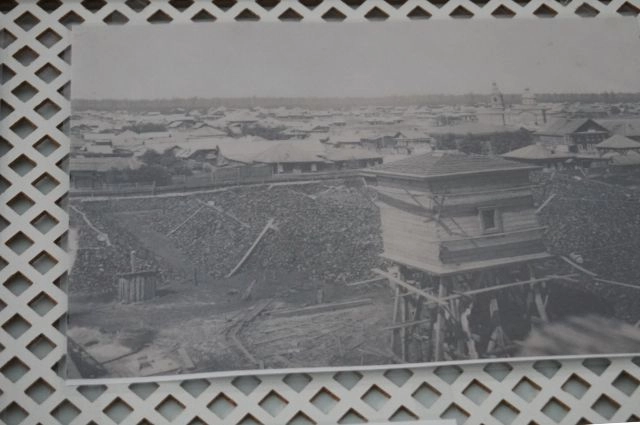

Мудрая «жилищная политика», леса, богатые не только древесиной, но и охотничьей живностью, грибами, ягодами, река с изобилием рыбы привлекали в новорождённый посёлок жителей других территорий, и к 1902 году население Сосьвинского завода составляло уже порядка девяти тысяч человек.

К тому же металлургическое предприятие, домна которого была пущена в 1885 году, стремительно развивалось, наращивая темпы производства. Для сравнения: в 1887 году предприятие выдало более 18 тысяч пудов чугуна, а уже в 1891-м было выплавлено 327 тысяч пудов штыкового чугуна, 4825 припасного и 27137 пудов литья из вагранок.

Сырьё – руду – на завод поставляли по реке Сосьве, по ней же на Надеждинский завод для дальнейшего производства отправляли готовую продукцию – чугунные чушки. «Когда я работала в школе учителем истории, мы делали проект по, говоря современным языком, логистике сплава по реке готовой продукции, – рассказывает начальник управления образования Сосьвинского муниципального округа Светлана Куракова. – Сосьва была судоходной рекой. Помимо сплава чугуна, по ней ходили, к примеру, товарные баржи, в какой-то период по ней сплавляли и лес. Это была крупная транспортная артерия!»

Клеймо как знак качества

Не только чугун уходил по реке к, так сказать, потребителю, но и всевозможные изделия сосьвинских мастеров. «На заводе производилось бытовое и художественное литьё, – рассказывает Оксана Николаевна. – Створки для печей, чугунные утюги, домашняя утварь, пепельницы… Среди экспонатов нашего школьного музея есть такие изделия, на которых обязательно ставилось заводское клеймо».

Клеймо, по сути, было знаком качества, за которым на заводе бдительно следили. Скажем, по сохранившимся до наших дней воспоминаниям, в начале ХХ века оценкой качества изделий занимался мастер Павел Петрович Кашин – профессионал, знавший своё дело от и до. Так вот, принимая чугунное изделие, Кашин был неизменно «вооружён» железным пестом, которым безжалостно разбивал бракованную продукцию.

Сосьвинское чугунное литьё по художественному воплощению, конечно, уступало знаменитому каслинскому, но тоже ценилось. Во всяком случае в настоящее время произведения сосьвинских мастеров выставляются и в Серовском историческом музее, и в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

За время существования Сосьвинского чугунолитейного завода неоднократно менялись его собственники. Существует легенда, что какое-то время им даже владели Демидовы, но ничего общего с действительностью она не имеет – не их уровня предприятие. После революции завод, как и все предприятия новорождённой Страны Советов, был национализирован. В 30-е годы его мощности были перевезены на Надеждинский завод. А люди остались, совсем недолго пребывая в статусе безработных. На месте чугунолитейного предприятия началось строительство деревообрабатывающего комбината, ставшего, по сути, градообразующим предприятием посёлка. Одним из.

«Рукав» истории

С чугуна на дерево рабочий люд перестроился быстро – талантливые люди, как известно, талантливы во всём. Комбинат выдавал на гора отличную мебель, детали для вагонов, ящики, пиломатериалы, а в годы Великой Отечественной войны – ящики для снарядов, укупорку для них, борта для грузовых автомобилей. Деревообработкой занимались и осуждённые – в 1938 году указом НКВД в посёлке был создан Северо-Уральский исправительно-трудовой лагерь, и колонии тоже стали градообразующими, обеспечивая работой многих местных жителей.

Осуждённые, к слову, занимались и художественной обработкой дерева, в редком доме Сосьвы не встретишь резные шкатулки, шахматы, столики, сделанные в ИК. Всё это рукотворное добро регулярно участвовало в выставках, собирая восторженные отзывы.

С появлением Уралсеверлага история посёлка как раз и потекла параллельным руслом с рекой Сосьвой. Строительство железнодорожной ветки «перекрыло» речную транспортную артерию. Но всё, как известно, возвращается на круги своя. И рукав всё-таки оказался условным, никуда от общего русла ему было не деться. Сосьва, пусть сегодня уже не столь полноводная, по-прежнему кормилица. Защитница. В конце засушливого и ветреного апреля 2023 года в посёлке произошёл пожар, уничтоживший более 110 зданий – в большинстве своём жилых домов, стеревший с лица земли последнюю работавшую здесь колонию – ЛИУ-23, унесший две жизни… И именно к Сосьве тогда был протянут сухотруб, таким образом река приняла участие в борьбе с огненной стихией.

Сегодня пострадавшие от пожара сосьвинцы уже обжили новые, построенные для них в сжатые сроки дома. Они, конечно, уже не носят с одноимённой с посёлком реки воду, не полощут в ней бельё, как делали их предки. Но берега Сосьвы – одной из самых протяжённых рек Свердловской области – 365 километров – по-прежнему любимое место отдыха жителей посёлка. Место силы, где обязательно получишь свою порцию энергии жизни.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.