Зачем Акинфию Демидову понадобились эти земли у реки Бисерть, почему за них он был готов платить татарам и марийцам? Право слово, явно не для того, чтобы построить мукомольную мельницу. Скорее всего, мудрый промышленник решил, что потенциально выгодное место – лес, река – надо прибрать к рукам на перспективу. Стратегия дала результат в виде возведения завода и появления посёлка, именуемого сегодня Бисерть.

На голосование за право художественного воплощения в посёлке Бисерть выносится сюжет «Наследие Демидовых».

Проголосовать за тот или иной сюжет можно, позвонив по телефону +7 (343) 287-87-94. Звонки принимаются каждую среду с 10.00 до 13.00 до 15 апреля (включительно). Кроме того, свой голос можно отдать по адресу электронной почты rada@aifural.ru

И по ведру медных денег!

В 1741 году Акинфий Демидов откупает земли на реке Бисерть у населявших их татар и марийцев. Сумма сделки – 150 рублей. Аборигены деньги приняли, но съезжать и не думали. Тогда Акинфий Никитич пошёл таким путём. «Согласно одной из легенд (документального подтверждения тому нет), он приказал высыпать к воротам каждого дома по ведру медных денег, – рассказывает экскурсовод Музея истории Бисертского муниципального округа Тимур Мустафин. – Зачем Акинфию Демидову было их торопить, непонятно, ведь до постройки завода оставалось почти 20 лет. Но так или иначе татары и марийцы теперь уже демидовские земли освободили».

Акинфий Никитич, вступив во владение не только де-юре, но и де-факто, первым делом поставил на реке… мукомольную мельницу. Даже смешно предполагать, что только ради этого был весь сыр-бор. Скорее всего, промышленник мыслил перспективой. А она у этих земель была крепкая, всё-таки сочетание хороших лесов и реки идеально для строительства завода.

Стратегический план отца воплотил в жизнь наследник – Григорий Демидов. Человек разносторонний, с ярко выраженной склонностью к наукам. «Григорий Акинфиевич был учёным-биологом, – рассказывает Тимур Мустафин. – Известно, что он был основателем первого частного ботанического сада под Соликамском и корреспондентом шведского учёного Карла Линнея».

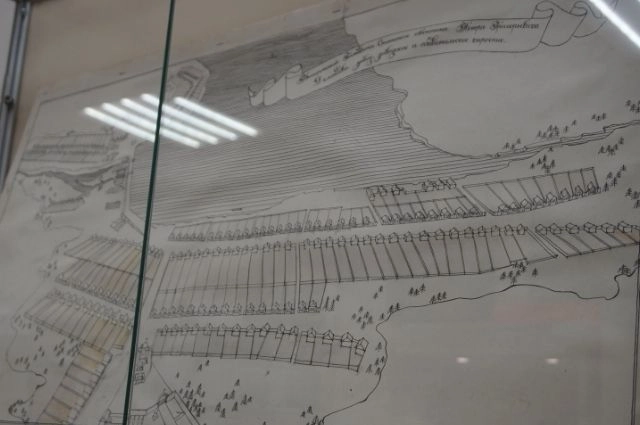

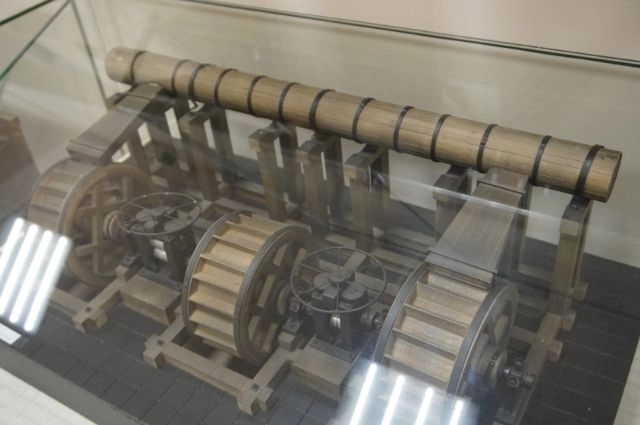

Впрочем, научный интерес к «пестикам и тычинкам» нисколько не мешал развитию династической жилки. В 1759 году Григорий Демидов подал в Берг-коллегию прошение о строительстве молотовой фабрики, которое было подписано. А в конце 1761 года на заводе был пущен в действие первый молот для ковки железа.

Строили на века

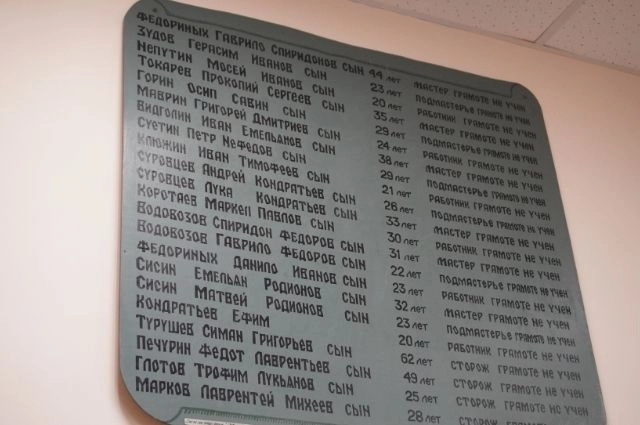

Темпы возведения завода с нуля были феноменальны! Известно, что на его строительстве были задействованы двадцать крепостных Демидовых, но очевидно, что рабочего люда было много больше, прибывал он на Бисерть с других заводов династии, из разных уездов, причём не только Урала. Впоследствии «народный микс» обернулся тем, что в Бисерти образовались особые диалектизмы. «Например, этапирование ссыльных по Сибирскому тракту здесь называли форфос, – рассказывает Тимур Мустафин. – Почему, неизвестно, я изучал этот вопрос и обнаружил только географические объекты с таким названием. Другой пример: рослого человека здесь называли «абыз».

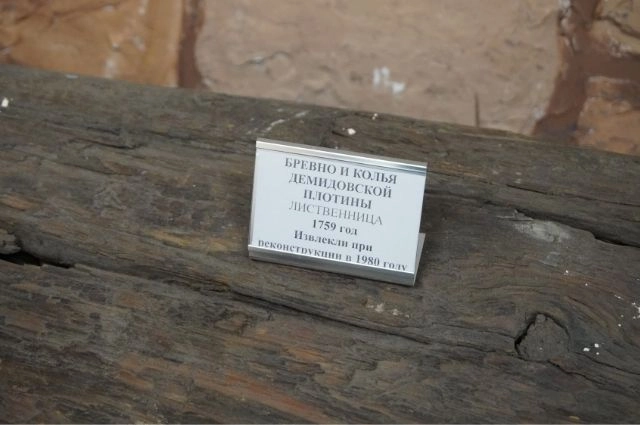

Понятно, что движущей силой завода должна была стать плотина. Её построили на совесть. В 1980-х годах во время реконструкции плотины Бисертского пруда на поверхность была поднята лиственница – в идеальном состоянии. Сегодня она экспонируется в музее, но вид уже имеет не столь презентабельный по той простой причине, что сухой воздух для этого вида древесины разрушителен.

Одновременно с заводом появлялись и очертания посёлка, который получил незамысловатое, обычное по тем временам название Бисертский завод. Поначалу работники жили в деревянных бараках, но постепенно развивалось и, говоря современным языком, индивидуальное строительство. Надо сказать, что особым человеколюбием династия Демидовых не отличалась, но из практических соображений работным людям выделялись не только угожие места, но и покосы, пастбища. Привязка заводских людей к земле – характерная особенность заводских поселений, основоположниками которой стали Демидовы.

А вот нужды в образовании своих мастеровых Демидовы не видели. Например, «полковница Демидова» – вдова одного из представителей династии, Алексея Петровича, недолго управлявшая Бисертским заводом после смерти супруга, – выказывала отрицательное отношение к обучению детей поселения во всеуслышание. Писала главному начальнику уральских горных заводов о том, что отдельные школы при малых заводах бесполезны, а переизбыток служащих вреден.

«Первое одноклассное мужское училище появилось в посёлке только в 1871 году, – рассказывает заведующая Музеем истории Бисертского городского округа Елена Фролова. – Но отдавали туда детей неохотно, понятно, что родителям было выгоднее брать их с собой работать в поле».

Не железом единым

Наследники основателя завода, каждый по-своему, старались развивать производство, которое, к слову, самостоятельным не было, а работало как «филиал» Ревдинского доменного завода и занималось переделом его чугуна. Бисертский завод специализировался на полосовом железе, и было оно отменного качества, во многом благодаря тому, что Демидовы не жалели сил для, опять же по-современному, модернизации оборудования. Кстати, выпускались на заводе и, так сказать, товары народного потребления. К примеру, в музее выставлена чугунная «демидовская» вафельница – искусно сделанная вещица, вполне применимая и в современной действительности.

Во времена управления железоделательным заводом Демидовыми была брешь. В 1808 году дела предприятия были не очень хорошими, и очередной управитель, Пётр Демидов, продал его в рассрочку коллежскому асессору Алексею Зеленцову. Известно, что задаток составил 800 тысяч рублей. Новый собственник дополнительно к имеющемуся построил на реке Бисерть вспомогательный, так называемый нижний завод, который проработал до 1866 года. В 1833 году предприятия вновь переходят к Демидовым, в права их управлением вступил Алексей Петрович. Но, увы, удержать должный уровень производства знаменитым промышленникам так и не удалось. И после того, как в 1866 году предприятие было передано в опекунское управление, а позже продано очередному коллежскому асессору, Григорию Пермикину, пошло по рукам.

Надо сказать, что развитие посёлка даже в не самые «масляные» для завода времена не останавливалось. В Бисерти по сей день существует улица Уральских Кустарей – они во времена Демидовых славились на всю Российскую империю. Особенно производители гвоздей – их широкий ассортимент и наилучшее качество получили высокую оценку на Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге. Обеспечением всем необходимым гужевого транспорта тоже занимались кустари. А ещё процветал гончарный промысел, это уже благодаря залежам отменных глин.

К слову, кустари могли бы изрядно нажиться на путниках Сибирского тракта, но не судьба. Согласно легенде, строители «магистрали» просили у местных жителей четверть ведра водки и жареного цыплёнка (всего-то!) за то, чтобы тракт прошёл сквозь посёлок, но им было отказано. Вроде как потому, что управляющие заводом опасались, как бы мастеровой люд массово не метнулся в Сибирь на заработки.

…Да, Демидовы не смогли (или не захотели?) удержать Бисертский железоделательный завод на плаву. Но, по большому счёту, это не столь важно. Главное, что благодаря его основанию возник посёлок, в котором сформировался особый бисертский характер. Какие только испытания ни выпадали на долю его жителей (и Демидовых, конечно): эпидемия оспы, пугачёвский крестьянский бунт, наводнения… И всякий раз бисертцы, выходя из передряг, только крепли духом. Поистине: «Гвозди бы делать из этих людей: не было б в мире крепче гвоздей».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.