На стендах у Главпочтамта открыли фотовыставку «Что в поле растет?». Это – результат исследовательских экспедиций жителей Екатеринбурга в Академическом районе: фотопрогулки были частью бесплатной фотолаборатории, которую организовал девелопер «Атомстройкомплекс».

Экспозиция демонстрирует, каким горожане видят Академический район: с помощью фотографии они исследовали, как стремительно меняется самый молодой район Екатеринбурга, как преображаются городские ландшафты, как взаимодействует с ними человек.

«Что растет в поле – это вопрос не только о флоре, но и о людях, их опыте, жизни и истории. Выставка приглашает поразмышлять о будущем нашего города, о тех процессах, которые, возможно, еще не заметны, но уже происходят. Каждый фотосюжет – как крошечная веха в большой истории, и вместе они дают множество взглядов на то, что происходит и что будет происходить в нашем городе», – рассказывают организаторы.

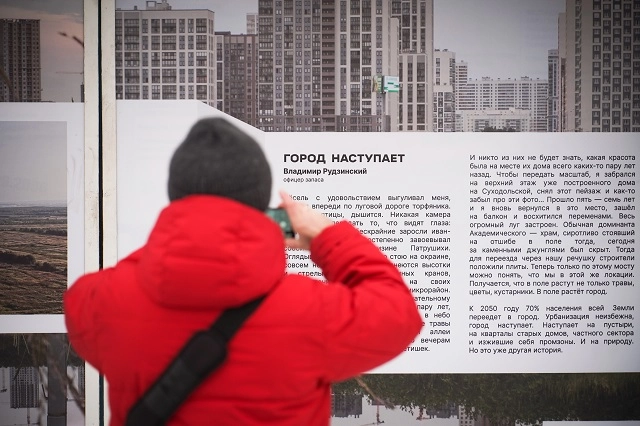

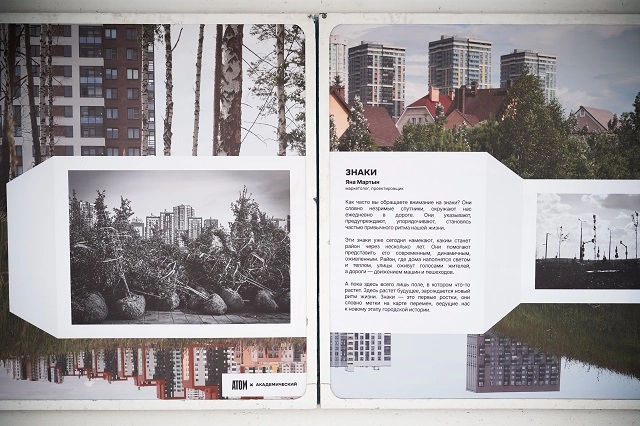

В экспозиции представлены работы семи участников – жителей разных районов Екатеринбурга, представителей разных профессий. Важно, что все они – непрофессиональные фотографы: Владимир Рудзинский – офицер запаса, Яна Мартын – маркетолог и проектировщик, Ольга Асташова – доцент УрФУ, Алиса Болдырева – лингвист и джуниор дата-инженер, Наталья Козлова – специалист по кадрам и экскурсовод, Ульяна Бурцева – специалист отдела неразрушающего контроля в промышленной автоматизации, а Юлия Преображенская – биохимик, молекулярный биолог, генетик, научный сотрудник ЕМНЦ Роспотребнадзора.

Каждый проект на выставке — это отражение личных интересов и взглядов участников. Одни исследовали, как реки, леса и новые жилые комплексы взаимодействуют друг с другом. Кто-то переосмыслил свой переезд в Академический и жизнь в нем, а кто-то рассказал о друзьях и близких, благодаря которым поля района обрели ценность. Индивидуальные работы перекликаются друг с другом и сливаются в единую коллекцию изображений и ракурсов. Еще одной целью организаторов фотолаборатории «Что в поле растет?» было создание районного сообщества, удаленного от центра города.

Практическое исследование предварялось лекционным курсом. Горожанам преподавали ученый секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков, историк, экскурсовод и куратор Центра фотографии «Март» Артем Беркович, художница и дизайнер Катя Червонных, ландшафтный архитектор S&P Лариса Муталлапова, шеф-редактор и дизайнер издательства TATLIN Настя Елизарьева.

Из лекций историка Евгения Бурденкова участники фотолаборатории узнали, что самый молодой и быстроразвивающийся район Екатеринбурга берет начало еще в 18-19 веках, и его история тесно связана с одной из знаменитых городских рек – Патрушихой. В то время она называлась Калтык, или Вязовка, и была притоком реки Уктус, которая несла воды в Исеть.

Исток Патрушихи – в одноименном торфяном болоте, поэтому изначально здесь никто не селился. Одним из первых поселений на ее берегах стал Гореловский кордон – пункт лесной стражи, который охранял лес от незаконной вырубки. Позже он вырос до небольшой деревни. В разное время в его окрестностях находились железные рудники и золотые прииски, а в 20 веке – военный лагерь, совхоз «Свердловский» и торфяные разработки. После того, как основным в комплексном развитии Свердловска стало юго-западное направлением, торфяники стали осушать.

В 1971 году в Свердловске появился Уральский научный центр (УНЦ). Для его нужд около Гореловского кордона выделили землю под строительство научного городка и жилого поселка для ученых с расчетом на 13 тыс. человек. Создание УНЦ повлияло на топонимику Свердловска. Ближайший строящийся микрорайон на юго-западе города получил название «Академический», а его главная улица – имя ученого-металлурга Ивана Бардина. Сейчас в Академическом есть и улица имени Сергея Вонсовского, одного из самых авторитетных ученых Свердловска. В 90-е годы микрорайон стали воспринимать как часть Юго-Западного района.

Юго-Западный микрорайон – это школа свердловского домостроения, где строители и архитекторы отрабатывали новые практики строительства жилых микрорайонов. Неосвоенность территории позволила и архитекторам, и строителям максимально реализовать все современные практики возведения жилья. Здесь, как в музее, можно увидеть все инновации строительных технологий и эволюцию архитектурных идей на протяжении 1960–1990 годов.

В начале 2000-х администрация Екатеринбурга решила развивать и расширять город в этом направлении. Новый проект предусматривал комплексное строительство жилых домов и социальной инфраструктуры. Микрорайон, который должен был получиться в результате застройки, решили назвать «Академический». Он должен был появиться примерно в 1,5 км от старого на заброшенных торфяных полях вдоль русла реки Патрушихи. Разработка проекта первой очереди была выполнена французской фирмой Valode&Pistre, строительство началось в 2007 году, а через два года в первые дома уже начали заселяться жители. В 2021 году Академический получил официальный статус восьмого района Екатеринбурга.