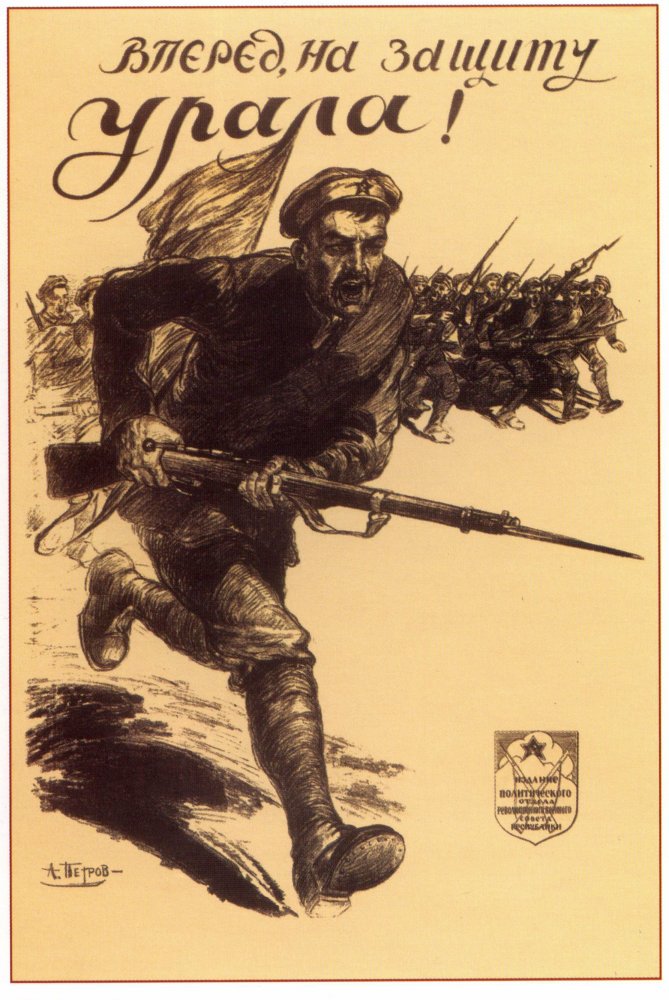

День защитника Отечества в сознании большинства россиян уже давно превратился в праздник всех мужчин, хотя до развала СССР он имел подчёркнуто военный характер. Его первое название – День Красной армии. Как на переломе эпох на Среднем Урале формировались вооружённые силы страны советов, – читайте в материале ural.aif.ru.

Спасибо Сталину

Вообще-то отмечать рождение Красной армии 23 февраля было не совсем правильно. Дело в том, что декрет об организации РККА Владимир Ленин подписал ещё 15 января 1918 года (28 января по новому стилю). Правда, массовый приём добровольцев начался 23 февраля, после того как немцы возобновили наступление и вождь обратился с воззванием «Социалистическое отечество в опасности!». Но, в принципе, в этот день ничего глобального не произошло.

Внятных объяснений, почему ещё в 1922 году произошло «смещение дат», нет до сих пор. Ещё в 1933 году Клим Ворошилов честно признался, что он не знает, почему так получилось: «Праздник 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

Правда, Климент Ефремович с выводами явно поторопился. Через пять лет Иосиф Сталин в своём бессмертном труде «Краткий курс истории ВКП(б)» расставил все точки над i, заявив: «Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днём рождения молодой Красной армии».

С тех пор оспаривать значение праздника никто всерьёз не пытался, а если и пытался, то понимания не нашёл – ни у власти, ни у народа. И сегодня в этот день (День воинской славы России!) в целом ряде стран прекрасная половина человечества дарит сильной половине носки, одеколон, принадлежности для бритья и другие полезные вещи.

Два похода

Уральский областной военный комиссариат был образован 26 января 1918 года – через несколько дней после декрета Ленина, однако в Екатеринбурге военные формирования начали создавать задолго до этого. Ещё в 1917-м стали появляться рабочие боевые дружины Красной гвардии. У её истоков на Урале стоял балтийский матрос Павел Хохряков. Личность весьма противоречивая: во время «Карательной экспедиции Тобольского направления» он прославился массовым расстрелом заложников, а позднее погиб в бою с белочехами за станцию Крутиха.

До создания РККА красногвардейцы успели понюхать пороху в боях с мятежным атаманом Александром Дутовым. Известно, что из Екатеринбурга против казаков было организовано два похода. В декабре 1917 года Уралоблсовет решил направить против Дутова сводный отряд из 500 бойцов, 300 из которых были рабочими ВИЗа. Возглавил его Пётр Ермаков – человек патологической смелости и жестокости, в дальнейшем – участник расстрела семьи Романовых.

Накануне похода у отряда было два орудия и два пулемёта, с которыми связана забавная история. Красным удалось разоружить бунтующий казачий эшелон, но при дележе трофеев между визовцами и красногвардейцами-железнодорожниками возникла драка. В результате первые отжали у вторых два «станкача».

Ещё до окончания первого похода в Екатеринбурге на Кафедральной площади (ныне – площадь 1905 года) похоронили четырёх бойцов. История сохранила их имена: это Иосиф Жук, Александр Огородов, Пётр Семышев и Михаил Филатов. Через несколько дней после этого отряд Ермакова вернулся. У многих было трофейное оружие – карабины, сабли. Конечно, слабо верится, что казаков за пару недель разгромил отряд плохо обученных в военном отношении пролетариев, но факт остаётся фактом: в том походе красные одержали свою первую победу.

Взяли числом

Перед отправкой на фронт вчерашние рабочие проходили двухнедельную подготовку: огневую и тактическую. У красных в то время была, например, такая военная специальность, как гренадёр-бомбомётчик. Участник тех событий Александр Медведев вспоминал: «На поясе у меня висело десять гранат, в особом патронташе находились детонаторы к ним, за плечом – трёхлинейная драгунская винтовка, а на боку, слева, совершенно ненужная сабля».

Что касается дисциплины, то известен такой случай: в станице Степной трое красных бойцов напились у местной жительницы самогона, устроили мордобой, разбили в хате окна. Всех троих приговорили к расстрелу. Местные казаки (потерпевшая сторона) пришли с прошением о помиловании, но приговор всё равно привели в исполнение. Комиссар Иван Малышев настоял.

Серьëзный урон дутовцы нанесли красным в районе Чёрной речки (12 км от Троицка), где уральский отряд наткнулся на засаду. Из-за холма вылетела казачья лава, застрочили пулемёты. В том бою вместе со многими был убит сталеплавильщик Верх-Исетского завода Михаил Колмогоров, имя которого носит сегодня улица в столице Урала.

В конце концов, большевики взяли врага числом: к началу 1918 года на борьбу с Дутовым было стянуто не менее 10–12 тысяч человек, а перед вторым наступлением они превосходили казаков в пять раз. Сам атаман ушёл в Тургайские степи, позднее участвовал в войне на стороне Александра Колчака. В феврале 1919 года его убили в Китае чекисты.

«Спите, орлы»

До мая 1918 года участников борьбы с Дутовым – и живых, и погибших – в Екатеринбурге встречали с неизменными почестями. Каждый раз собирался митинг, героев хоронили под звуки «Вы жертвою пали в борьбе роковой», под грохот ружейных залпов. При этом на похоронах почти всегда присутствовал священник!

Но насколько искренними были эмоции людей – большой вопрос. Автор мемуаров «Екатеринбург – Владивосток», бывший гласный местной думы Владимир Аничков писал: «Возвращаясь домой с заседания, я заметил огромную толпу, собравшуюся вокруг пьедестала памятника Александру II. Сам памятник был уничтожен коммунистами. С одной стороны этого памятника были похоронены первые жертвы междуусобной войны – разумеется, красные воины. С тех пор это место постоянно привлекало внимание публики. То за ночь раскопают могилы и зальют их жидкостью из ассенизационного обоза, то жёны и единомышленники убитых украсят их красными тряпками и подновят надгробную надпись: «Спите, орлы боевые». То вновь вместо красных бантов окажется на могиле дохлая кошка или собака, а поэтическая надпись заменится близкими сердцу народа нецензурными словами в три и пять букв».

После того, как белые взяли Екатеринбург, трупы красногвардейцев были выкопаны и погребены в каком-то другом месте. Где их прах лежит сегодня – не знает никто.

Погоны вне закона

На I Съезде военных комиссаров Уральской области в марте 1918 года было решено, что Красная армия будет состоять из двух частей: постоянного кадра, находившегося на казарменном положении, и резерва из рабочих и крестьян. Последние обучались армейскому делу под руководством военных специалистов. В экстренных случаях они могли вести боевые действия или нести гарнизонную службу. Тактической единицей считалась рота, состоящая из трёх взводов. Взвод, в свою очередь, делился на три отделения, а отделения – на звенья. Из трёх рот состоял батальон, три батальона – полк.

При зачислении на службу учитывалось происхождение человека. Зачастую за него должны были поручиться другие красноармейцы. Если какое-то военное подразделение, сформированное ещё в царской России, вступало в ряды РККА, все его представители должны были за это проголосовать.

Денежное довольствие бойца Красной армии на Урале составляло 50 рублей в месяц, хотя стоимость денег в то время была весьма условной. В экономике региона процветал бартер. Главное, что боец обеспечивался питанием и обмундированием. Руководство также гарантировало (или, во всяком случае, обещало) поддержку его семье. Вопрос о хлебе насущном нередко был мотивом, побуждающим офицеров императорской армии вступать в РККА. Людям нужно было кормить семью, а красные платили исправно.

Впрочем, на заре своего появления Красная армия отвергала офицерство как явление, объявив его пережитком царизма. Даже само слово «офицер» было заменено на «командир». Были отменены не только погоны, но и воинские звания. Вместо них использовались названия должностей: «комдив» – командир дивизии, «комкор» – командир корпуса.

В целом Красная армия на Урале создавалась в атмосфере спешки и нервозности. Летом 1918 года к Екатеринбургу подходил восставший Чехословацкий корпус – самое боеспособное на тот момент в России боевое соединение. Вскоре в городе сменится власть, красный террор сменится белым, но это уже совсем другая история.

Бажов: кровавый большевик, жертва режима или солнце уральской литературы?

Бажов: кровавый большевик, жертва режима или солнце уральской литературы?  Маятник истории. Как Иосиф Сталин уничтожил идеалы Февральской революции

Маятник истории. Как Иосиф Сталин уничтожил идеалы Февральской революции  «В Москве революция». Как встретили на Урале путч 1991 года

«В Москве революция». Как встретили на Урале путч 1991 года  Бешеный кочегар Павел Хохряков: герой, садист-каратель или жертва времени?

Бешеный кочегар Павел Хохряков: герой, садист-каратель или жертва времени?  Человек с маузером в кармане. Товарищ Малышев – комиссар, улица и изумруд

Человек с маузером в кармане. Товарищ Малышев – комиссар, улица и изумруд